Auf den nachfolgenden Seiten haben Sie die Möglichkeit...

Bevor auf die Bernsdorfer Kirchenglocken näher eingegangen wird,

ein paar einleitende Informationen zu Kirchenglocken allgemein.

Entstehung und Formen von Glocken

„Glocken gibt es seit über 5000 Jahren, seit ungefähr 1500 Jahren werden sie im Christentum als Rufinstrumente und als Zeichen für liturgische Handlungen eingesetzt."3

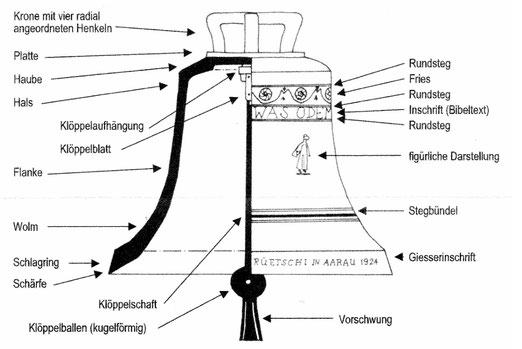

„Die ersten gegossenen Glocken, ca. 1100 n.Chr. hatten die Form eines Bienenkorbes und klangen etwas besser als eine Blechtonne. Dann bemühte man sich um klangliche Verbesserungen. Es entstanden die Zuckerhutglocken, die schon recht gut klangen. Dann kam die Birnenform und schließlich um 1400 n.Chr. die gotische Rippe. Sie ist die heute bekannte Glockenform. Mit dem Guß der Maria Gloriosa im 15. Jahrhundert n.Chr. war die Entwicklung abgeschlossen. Sie gilt als die beste Glocke, die jemals gegossen wurde. Charakteristisch für die gotische Rippe ist , daß die Höhe der Glocke ohne Krone gleich dem Durchmesser unten ist. Nachträgliche Experimente wie z.B. die französische Rippe mit erweitertem Durchmesser brachten keine besseren Ergebnisse mehr.“4

Die meisten Kirchenglocken bestehen aus Bronz.

"In den letzten Jahrhunderten hat sich eine Legierung aus 78% Kupfer und 22% Zinn durchgesetzt. Sie zeichnet sich durch eine sehr gute, klangliche Qualität und durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit aus."5

Inschriften und Ornamente in Glocken

„Schon im frühen Christentum wurde über Inschriften und die Gestaltung von Glocken nachgedacht. […] In der Frühzeit abendländischer Glockenherstellung hatten Glockengießer mit der Technik und Umsetzung von Inschrift und Zier vom Wachsmodell zum Bronzeabguss ganz offensichtlich Probleme. So trugen Glocken in der Regel keine Inschriften und keine Zier. […] In den folgenden Jahrhunderten erhalten die Glockeninschriften formale und vor allem ornamentale Bedeutung. Die Gestaltung der Glocken kennzeichnet bis ins frühe 13. Jahrhundert äußerste Sparsamkeit.[...] Nach den Wirren von Revolution und Säkularisation fand die Glockenzier, vor allem im Süden Deutschlands, bereits um die Mitte des 19. Jahrhunderts zu neuer Blüte. […] Es ist immer wieder überraschend, wie schnell sich die Menschen nach dem Verlust ihrer Glocken in Kriegen nach Ersatz sehnten und wie sie die Glocken mit Zier und Bildern schmückten. […] Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg fehlte die künstlerisch gestaltete Glockenzier. […] Nach dem Zweiten Weltkrieg, der Zeit der umfangreichsten Wiederbeschaffung von Geläuten, besannen sich die Gemeinden und Glockengießer zunächst nicht auf einen Neubeginn der künstlerischen Gestaltung. Einfache Kreuze und Symbole beherrschten die Szene, bei Eisenhartguss- und Stahlglocken Materialbedingt. […] Bei der Gestaltung der Glockenzier muss besonders darauf geachtet werden, dass die Klangentfaltung der Glocke durch zu dick und voluminös aufgetragene Reliefs oder Inschriften nicht nachhaltig gestört wird. Störungsfelder sind vor allem die Bereiche direkt oberhalb des äußeren Schlagringes und einige Bereiche an der Glockenflanke, weil sich dort die meisten Teiltöne und die Klangfarbe des Glockenklanges bilden.“6

Die Bernsdorfer Kirchenglocken

"Die Glocke ist ein besonders faszinierendes und eines der ältesten Musikinstrumente überhaupt.

Überall in Deutschland ist der Glockenklang regelmäßig zu hören. Seit Jahrhunderten begleitet er das tägliche Leben der Menschen.“1

Glocken rufen zum Gebet und zur Fürbitte, sie zeigen Zeit und Stunde an und erinnern an die Ewigkeit.

Für den Dienst in der Kirche werden sie in einem Gottesdienst eingeweiht. Die kirchenrechtliche Widmung bestimmt und begrenzt ihre Nutzung.

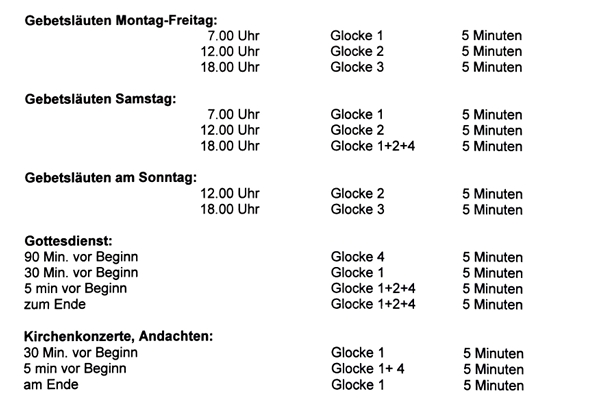

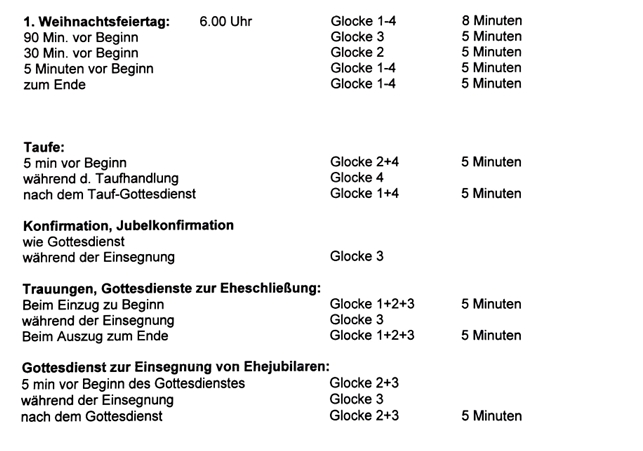

Die Gemeinden legen die Läuteanlässe fest.“² Auch in Bernsdorf kann zu unterschiedlichen Zeiten und Anlässen der Glockenklang gehört werden.

Läutezeiten, -anlässen und -widmungen sind dabei in einer Läuteordnung niedergeschrieben.

Auszug aus der Läuteordnung der Bernsdorfer Kirche

1x jährliche findet eine Wartung des Bernsdorfer Kirchengeläutes statt, bei der folgende Dinge genauer betrachtet werden:

-

Probeläuten

-

sämtliche Glocken auf waagerechtes und axiales Hängen und auf Abnützung an den Anschlagstellen der Klöppel + Glockenjoche und Kronenunterlagen + Klöppel auf einwandfreien Zustand prüfen

-

Glockenstuhl auf Verankerung, Tragfähigkeit, Längs- und Querbelastung, Korrosion + Wandabstände prüfen

-

elektrische Läutemaschinenanlagen prüfen

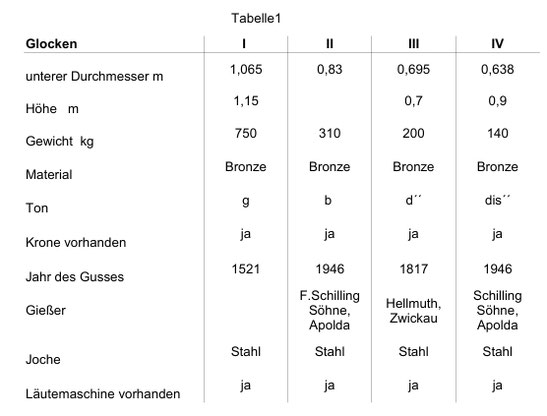

Wie schon erwähnt, befinden sich im Bernsdorfer Kirchturm, der gleichzeitig auch Glockenturm ist, aktuell 4 Glocken. Hinter jeder dieser 4 Kirchenglocken steckt eine eigene Geschichte, auf welche individuell eingegangen werden soll.

Bis zur Sanierung der Kirche (1991-1993) gab es zeitweise 5 Glocken in Bernsdorf. Eine Schalenglocke

(gegossen 1937, 21kg schwer, Durchmesser 38,5cm) befand sich im Uhrenturm und schlug den Viertelstunden-Schlag.

Mit Beginn der Sanierungsarbeiten der Kirche wurde u.a. auch Augenmerk auf den Kirchturm, der gleichzeitig auch Glockenturm ist, gelegt um diesen zu stabilisieren. Bis dahin hatten die Glocken noch nicht in einem eigenen Käfig geschwungen, sondern sämtliche Schwingungskräfte wurden auf das Turmgebälk übertragen. Der Turm hatte sich durch diese Unterlassungsfehler stark in südwestliche Richtung geneigt. Nach Herausnahme des bisherigen hölzernen Läutegerüstes wurde in etwa in Höhe der Kirchenschiffdecke ein Trägerrost zur Stabilisierung des Turmes angeordnet. Von diesem aus wurden dann 4 Ecksäulen aus einer Stahlkonstruktion bis zum neu erstellten Glockenstuhl geführt. Um das Turmgehölz zu entlasten bzw. zu stabilisieren, wurde auf den 4 vorgenannten Stahlkonstruktionsecksäulen ein separater Glockenstuhl in Stahlkonstruktion aufgesetzt, wobei hierbei anstatt der bisher im Turm aufgehängten 3 Glocken dann 4 Glocken untergebracht wurden. Die kleinste Glocke ist dabei über der größten Glocke angeordnet.

Die Bernsdorfer Glocken werden bereits seit Mitte der 60er Jahren mittels einer Glockenläutanlage betrieben. Über diese können programmierte Glockenparameter, wie Starten der Glocke, Läutehöhe, Bremsen usw. exakt eingehalten werden. Am Motor ist mittlerweile eine Lichtschrankentechnik (digitale Messzeile) angebracht, die ohne Schaltkontakt arbeitet und somit völlig wartungsfrei ist. Temperaturschwankungen im Glockenstuhl (Sommer-Winter) beeinflussen die Glockenparameter nicht.

Für die bequeme individuelle Ansteuerung einzelner Glocken oder des gesamten Geläutes wird seit einiger Zeit eine Funkfernsteuerung genutzt. Dies ermöglicht eine individuelle Fernbedienung der Glocken von verschiedenen Stellen während des Gottesdiensten in der Kirche als auch zu einer Beerdigung auf dem Friedhof. Der Handsender überbrückt auf Knopfdruck Entfernungen bis zu 1500 m zum Empfangsteil in der sogenannten Glockenstube.

Die große Glocke von 1521 (Glocke 1)

Die mit über 500 Jahren derzeit älteste Glocke in Bernsdorf trägt die Inschrift „Der Name des Herrn sei gelobt von nun an bis in Ewigkeit“, dies jedoch in Lateinisch geschrieben: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM EX HOC NUNC ET USEQUE IN SæCULUM MDXXI.

Sie befindet sich in einem sehr guten Zustand. Dies ist wohl der Tatsache geschuldet, dass sie während des II.Weltkrieges aufgrund ihrer Größe nicht aus dem Glockenturm entfernt und abtransportiert werden konnte.

Laut Analyse trägt sie den Ton g.

Die mittlere Glocke von 1946 (Glocke 2)

Ursprünglich v. etwa 1390 als Gewitter- und Sturmglocke (H-Glocke), war diese gesprungen und 1946 neu in Apolda umgegossenen, nachdem der Versuch sie vor Ort zu schweißen misslang, weil der Riss zu groß). Die ursprüngliche Glocke wurde am

30. August 1946 gegossen (zusammen mit Glocke 3) – es war der erste Guss seit 1939. Die Finanzierung des umgießens der Glocke wurde durch Pfotenhauer gespendet.

Laut Analyse trägt sie den Ton b´.

Die kleine Glocke von 1817 (Glocke 3)

Diese Glocke mit 300 Jahre Reformationsgedenken trägt die Namen des Sub, Pfarrers, von Lehreren, Richtern, KV und Schöppen – also kirchliche und weltliche Obrigkeit. Sie wurde im II. WK abtransportiert und später vom Glockenfriedhof in Hamburg zurück geholt. Hierzu kam am 1.11.1947 per Brief die Information von der Sup aus Glauchau, dass die Glocke mit der Kenn-Nummer 10/12/132 B in einem Hamburger Glockenlager unversehr aufgefunden worden ist und gemeinsam mit anderen Glocken der sächs. Kirchgemeinden auf dem Elbweg nach Sachsen zurück gebracht werden sollte. Die Kenn-Nummer ist noch heute deutlich in der Glockeninnenseite zu lesen. Diese Glocke weißt an der Schärfe bzw. dem Schlagring einige Defekte auf, die wohl auf den Abtransport und die Wirren des II. Weltkrieges zurück zu führen sind.

Die kleine Glocke von 1946 (Glocke 4)

Diese Glocke wurde ebenfalls von Pfotenhauer gestiftet als Ersatz für die vorübergehend abgelieferte Glocke 3 als Taufglocke: „Lasset die Kindlein zu mir kommen“

Laut Analyse (von 1988) trägt sie den Ton d´´, wobei die Glocke etwas tiefer als normal ausgefallen ist, aber keinesfalls eine des´´-Glocke ist.

Diese Glocke wird jedoch in der Läuteordnung und anderen Quellen als dis´´ geführt.

Laut Gutachten aus dem Jahre 1988 ist ein "Zusammenläuten mit der d´´-Glocke (Glocke 3) von 1817 mit Sicherheit ausgeschlossen, sie wird nur als Einzelglocke verwendet werden können".7 Trotz dieser Erkenntnis wird diese Glocke heute zu bestimmten Anlässen gemeinsam mit den drei anderen Bernsdorfer Glocken geläutet, da die leichten "Unstimmigkeiten" nur für ein geschultes Ohr hörbar sind und der imposante Vollklang des gesamten Geläutes überwiegt.

Abschließend weitere Bilder zu den Kirchglocken von Bernsdorf

Bilder: (C) Susan Steinert

Quellen:

2 glocken-booklet-doppelseiten-170405.pdf Seite 6

3 glocken-booklet-doppelseiten-170405.pdf Seite 6

4 Grundlagen der Glockengeschichte, Glockenrecht und des liturgischen Gebrauches

5 Dannenberg GB 2022-09 September.pdf Seite 9

7 Kirchenarchiv - Auszug aus dem Schriftwechsel von Baumeister R.Illing mit dem Glockengießermeister P.Schilling im Jahr 1988

Bildquellen:

(1) Merkblätter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Kulturgüterschutz (Schweiz), Glocke I, Verfasser: Hans Jürg Gnehm, Stand 2003

(2) Daten aus dem Kirchenarchiv der Kirchgemeinde Bernsdorf, sowie der Läuteordnung der Kirchgemeinde Bernsdorf von 2019

Kontakt

Ev.-Luth.

Kirchgemeinde Bernsdorf

Hauptstraße 151

09337 Bernsdorf

Tel.: 037204 / 3670

E-Mail: kg.bernsdorf@evlks.de

Anfahrt

Öffnungszeiten

Mo./Di. 13:30 - 15:00

Mi. 14:00 - 16:30

Do. 14:00 - 17:30

Fr./Sa. geschlossen